このブログは広告を含んでいます

大人気ミステリー『薬屋のひとりごと』の世界では、後宮を舞台にした華やかな人間模様とともに、数々の「毒」が物語の鍵を握っています。

主人公・猫猫(マオマオ)の卓越した毒と薬の知識は、多くの難事件を解決に導きますが、そこで描かれる毒物は、現実世界でも古くから恐れられてきたものばかりです。

この記事では、『薬屋のひとりごと』に登場する毒物に焦点を当て、特に「鉛毒の症状」や「トリカブトの毒性」といった具体的なテーマについて、作品の描写と現実の毒性学・医学的知見を比較しながら徹底的に解説します。

作品のファンの方はもちろん、毒物学や歴史に興味がある方まで…

ポゥさん

ポゥさん知的好奇心を満たす「毒」の世界へご案内します

化学っぽい話になりそうだねぇ。なんか懐かしいわぁ…

『薬屋のひとりごと』で描かれる毒物の世界と現実の毒性学

作品の魅力の一つは、猫猫が示す毒物への異常な探求心と、それに基づく鋭い推理です。

彼女の知識は、現代の毒性学の原理と驚くほど一致しています。

まぁこれファンタジーだもんねーって思ってみてる

実際のところその時代どこまで医療が進んでいたか正確にはわからないですしね

猫猫が解明した毒物事件と実際の毒性学原理

猫猫はしばしば、毒見役として自らの舌で毒の有無や種類を判別しようとします。

これは非常に危険な行為ですが

「毒とは量の問題である」

という毒性学の父・パラケルススの言葉(「すべてのものは毒であり、毒でないものはない。その用量だけが毒であるかそうでないかを決める」)を体現しているとも言えます。

猫猫が微量を口に含んで分析する姿は、この「用量依存性」の原理を直感的に理解していることの表れです。

まぁ水だって致死量ってものがあるみたいだし…

なんでも取りすぎたら毒になりうるのですね

銀食器による毒検出の科学的根拠とヒ素検出の限界

作中では、食事に毒が盛られていないか確認するために銀の食器(特に銀の匙)が用いられる場面があります。

銀の食器を用いるのは、古くから行われてきた毒検出法の一つです。

この方法が特に有効だったのは「ヒ素(亜ヒ酸)」でした。当時の不純なヒ素化合物には硫黄分が含まれていることが多く、これが銀と反応して黒い硫化銀(Ag_2S)を生成するため、食器の色が変わることで毒の存在を察知できたのです。

銀食器が黒くならなかったからといって、安全とは限らないのです。

銀食器も一つの検査方法にすぎないのです

なんだか抗原検査が陰性でも安心できないアイツと似てるね

後宮で使用された化粧品の鉛含有と美容毒性の実態

『薬屋のひとりごと』の後宮では、高級な白粉(おしろい)が美しさの象徴である一方、健康被害の原因としても描かれています。

これは、白粉の主成分が「鉛白」(塩基性炭酸鉛)であった歴史的事実に基づいています。

鉛白は非常に伸びが良く、肌を白く見せる効果に優れていましたが、皮膚から吸収されたり、粉末を吸い込んだりすることで体内に蓄積し、深刻な「鉛中毒」を引き起こしました。

美を追求する代償として、知らず知らずのうちに毒に侵されていたのです。

蓄積していくのが怖いところだよね

はい。少量ずつでもいつか許容量を超えますから

鉛毒症状の全貌:古代から現代まで続く重金属中毒の脅威

作中で示唆される鉛中毒は、人類の歴史において非常に古くから存在する公衆衛生上の問題でした。

特に「鉛毒の症状」は、急性・慢性で異なる特徴を持ちます。

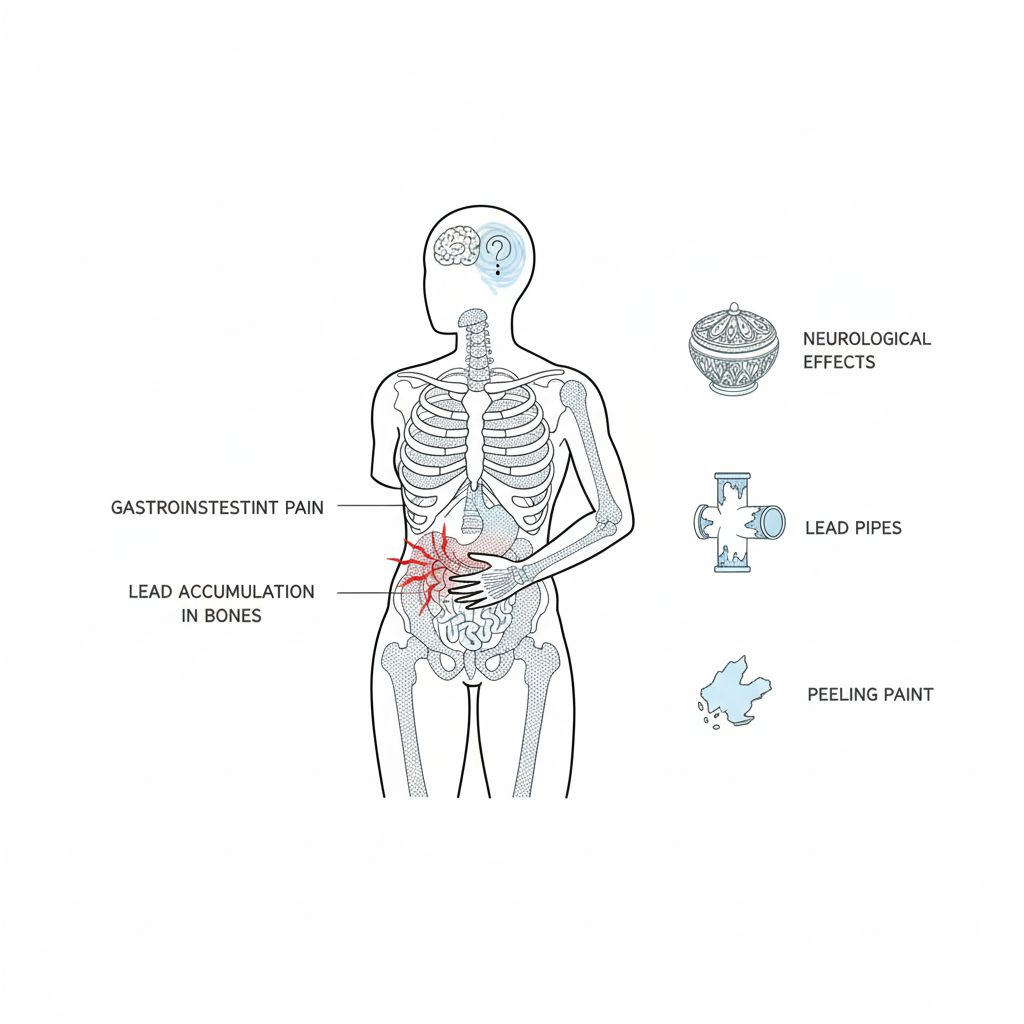

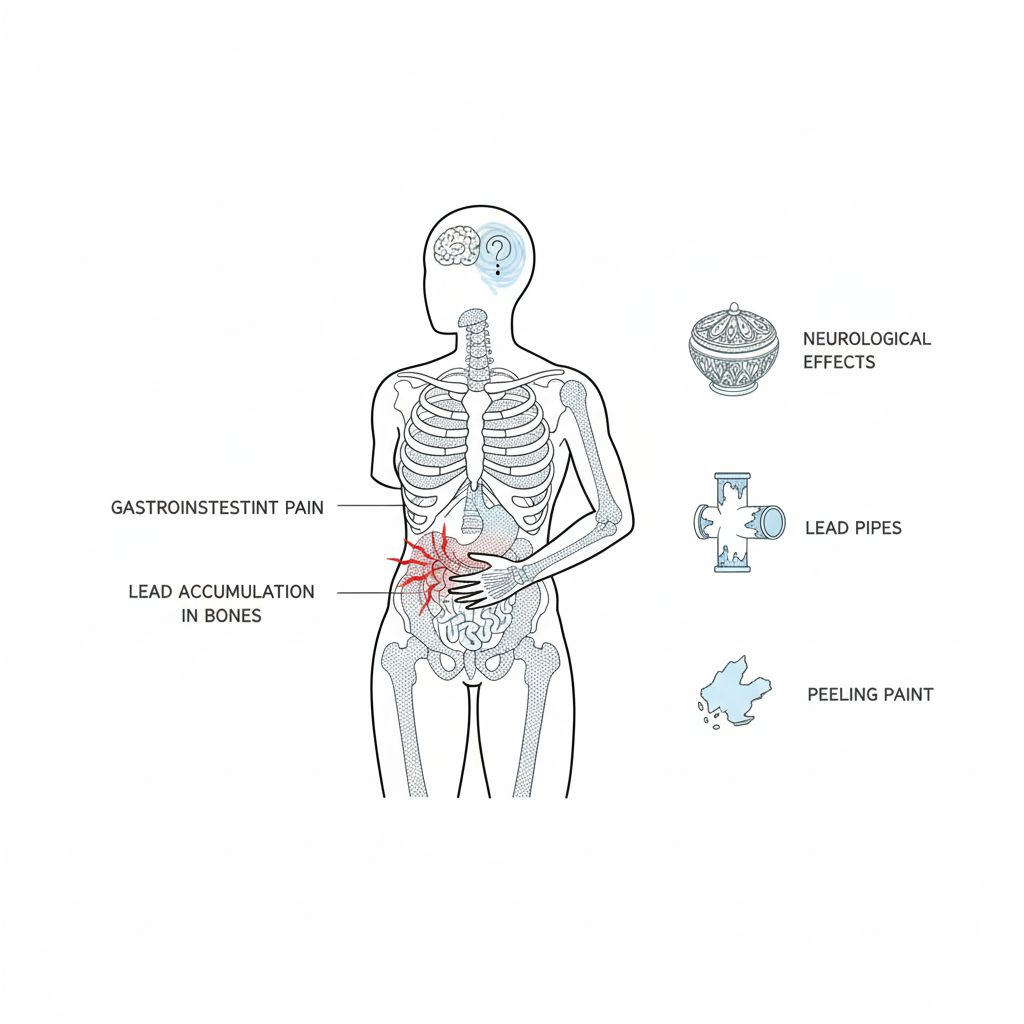

鉛中毒の急性症状:消化器・神経・血液系への影響

一度に比較的高濃度の鉛を摂取した場合、急性の症状が現れます。

代表的なのは「鉛疝痛(えんせんつう)」と呼ばれる激しい腹痛です。これは鉛が腸の筋肉を異常に収縮させるために起こると考えられています。

その他にも、吐き気、嘔吐、食欲不振といった消化器症状に加え、頭痛、錯乱、痙攣(けいれん)などの深刻な神経症状を引き起こすことがあります。

また、鉛は血液中の赤血球の生成を妨げるため、貧血(溶血性貧血)の原因にもなります。

確かリファ妃もそんな感じだったよねぇ…

そこに脂の乗った高級料理を出すのは毒でしかありません。

慢性鉛毒による長期的健康被害と蓄積メカニズム

鉛中毒の最も恐ろしい点は、微量の鉛であっても長期間にわたって摂取し続けることで、体内に「蓄積」することです。

鉛は骨に沈着しやすく、一度蓄積すると排出されにくい性質を持っています。

慢性的な鉛暴露は、以下のような多様な健康被害を引き起こします。

- 神経系: 末梢神経障害(手足のしびれ、筋力低下)、小児の学習障害や知能発達の遅れ

- 血液系: 慢性的・持続的な貧血

- 腎臓: 腎機能障害、腎不全

- その他: 歯茎に青黒い線(鉛線)が現れる、高血圧、不妊

後宮の女性たちが鉛白を使い続けた場合、まさにこうした慢性的症状に苦しめられた可能性が非常に高いと言えます。

猫猫が気が付かなかったら茘(りー)が滅んでたかもね

少なくともグエン(やぶ医者)さんが処されていたかもしれません

現代社会における鉛暴露源と予防対策の重要性

現代では、鉛白の化粧品は使われなくなりましたが、鉛中毒のリスクが完全になくなったわけではありません。

- 古い水道管(鉛管)

- 古い建物の塗料(鉛含有塗料)

- 自動車用バッテリーの製造・リサイクル

- 一部の安価な輸入陶磁器の釉薬(ゆうやく)

- 釣りのおもり、散弾銃の弾

これらが鉛の暴露源となる可能性があります。

すぐ噛んじゃうからね。安価なおもちゃは要注意だね

とくに赤ちゃんのうちは食用塗料で色付けされているなど安全性の高いものをおすすめします

トリカブト毒性の科学的解析:アコニチンが引き起こす致命的メカニズム

『薬屋のひとりごと』の鍵となる毒物として登場はしませんが「トリカブト」は日本を含むアジア地域において最も有名な猛毒植物の一つです。

アコニチンの分子構造とナトリウムチャネル阻害作用

トリカブトの猛毒の主成分は「アコニチン」と呼ばれるアルカロイドです。

このアコニチンは、私たちの体内の神経細胞や心筋細胞の表面にある「電位依存性ナトリウムチャネル」というタンパク質に強力に作用します。

通常、このチャネルは神経や筋肉が興奮する際に一時的に開いてナトリウムイオン(Na^+)を通し、すぐに閉じます。

しかし、アコニチンが結合すると、このチャネルが開きっぱなしの状態になってしまいます。

興奮しっぱなしになった神経とかやばいね

トリカブト中毒の症状進行:初期症状から致死に至る過程

ナトリウムチャネルが開き続けると、神経や筋肉が異常に興奮し続けます。これにより、中毒症状は摂取後わずか10分~30分程度で急速に進行します。

- 初期症状: 口唇、舌、手足のしびれ、灼熱感。

- 消化器症状: 吐き気、嘔吐、激しい腹痛、下痢。

- 神経・筋症状: 知覚異常、筋力低下、めまい、運動失調。

- 心血管症状: 血圧低下、頻脈または徐脈。

- 致死段階: 致死性の不整脈(心室細動など)、呼吸筋の麻痺による呼吸停止。

アコニチンの致死量は非常に少なく、成人でわずか 3〜4 mg 程度とされており、トリカブトの根数グラムで死に至る可能性があります。

さすが日本三大毒草のひとつと言える毒性の強さです

山菜と間違えられやすいのが怖いよねぇ…

日本に自生するトリカブト種と地域別毒性の違い

その多くが美しい紫色の花を咲かせますが、全草(特に根)にアコニチン系の猛毒を含みます。

山菜採りなどで、食用のニリンソウやモミジガサ(シドケ)と間違えてトリカブトの若葉を誤食し、中毒を起こす事故が後を絶ちません。

また、生息する地域や種類、採取時期によって毒の含有量が異なることも知られており、その危険性には常に注意が必要です。

山菜取りはプロの案内が欲しいところです

スマホじゃ調べきれないもんねぇ…電波も届くか怪しいし…

作品に登場する古代毒物と歴史的背景の徹底考察

『薬屋のひとりごと』の舞台は、古代中国を思わせる架空の国です。

そこでは、現代では考えられないような毒物が日常に潜んでいました。

中国古代宮廷で使用された毒物の種類と調製法

古代中国の宮廷では、権力争いや暗殺のために様々な毒物が使用されました。

- 鉱物毒: ヒ素(亜ヒ酸)、水銀(辰砂、朱)、鉛(鉛白)など。これらは入手が比較的容易で、無味無臭に近いものもあり、食事に混入させやすかったと考えられます。

- 植物毒: トリカブト(烏頭、附子)、ドクゼリ、マチン(ストリキニーネ)など。これらは薬草の知識を持つ者によって調製され、特定の症状を引き起こすために使われました。

- 動物毒: フグ毒(テトロドトキシン)や蛇毒など。

調製法としては、粉末にして食事や飲み物に混ぜる、煎じて液体にする、あるいは薬と偽って飲ませるなど、様々な方法が取られました。

フグ毒と聞くと蘇りの薬を思い出すね!

翠玲はかなり危険な賭けに出ていた事がわかります

暗殺に使われた植物毒と鉱物毒の歴史的変遷

一方、ヒ素などの鉱物毒は、少量ずつ長期間にわたって投与することで、病死に見せかけるような「緩慢な毒殺」に使われることもありました。

『薬屋のひとりごと』で猫猫が解き明かす事件の背景には、こうした毒物の知識を悪用する人間の黒い意図が渦巻いています。

少量ずつ蓄積させるとか怖すぎるよね…

少量なので毒味役がわかるかどうか難しいところです

古代毒物検出技術と現代科学捜査の比較分析

前述の銀食器のように、古代にも毒物を検出する試みはありました。

また、権力者の食事を先に試食する「毒見役」(猫猫の役割)も、最も原始的かつ確実な(しかし犠牲を伴う)検出法でした。

対して現代の科学捜査では、ガスクロマトグラフィー質量分析法(GC-MS)や液体クロマトグラフィー質量分析法(LC-MS)といった高度な分析機器を用います。

これにより、血液や胃の内容物から、ごく微量(ppbレベル、10億分の1)の毒物でも、その種類と量を正確に特定することが可能になっています。

事後の検査になっちゃうって事かぁ…

毎日食べるものについては気をつける他ないのが実情です

毒物中毒の応急処置と現代医学による治療アプローチ

万が一、現実世界で毒物中毒を疑う事態に遭遇した場合、どうすればよいのでしょうか。

作品世界の知識だけでなく、現代医学に基づいた正しい対処法を知っておくことは非常に重要です。

毒物中毒時の初期対応と絶対にやってはいけない処置

初期対応(やるべきこと)

- 安全確保: まず、患者と救助者自身の安全を確保します。有毒ガスなどの場合はすぐに換気し、安全な場所へ避難します。

- 意識・呼吸の確認: 意識レベル、呼吸、脈拍を確認します。意識がない、または呼吸が止まっている場合は、直ちに心肺蘇生を開始します。

- 119番通報: 救急車を呼び、状況(何を、いつ、どれくらい摂取したか)を正確に伝えます。

- 情報収集: 摂取した毒物の容器や、吐瀉物(としゃぶつ)などを保存し、医療機関に提示できるようにします。

やってはいけない処置:

- 自己判断で吐かせる: 特に意識が混濁している場合や、強酸・強アルカリ、石油製品(灯油、ガソリン)を飲んだ場合は、吐かせることで食道や気管をさらに傷つける危険があります。医療機関の指示に従ってください。

- 水や牛乳を飲ませる: 毒物によっては、水や牛乳を飲むことで吸収を早めたり、化学反応を起こしたりする場合があります。自己判断で飲ませてはいけません。

心配蘇生とAEDって難しいよねぇ…

周囲の人と助け合いながら行うのがいいと思います

特異的解毒剤の開発と対症療法の現状

毒物中毒の治療には、その毒物に特異的に作用する「解毒剤」が用いられる場合があります。

例えば、鉛中毒には鉛を体外に排出しやすくする「キレート剤」、トリカブト(アコニチン)中毒には特定の抗不整脈薬が使われることがあります。

しかし、すべての毒物に特異的な解毒剤が存在するわけではありません。

多くの中毒治療は、呼吸管理、循環管理(血圧維持)、透析による毒物の除去など、全身の状態を安定させる「対症療法」が中心となります。

ふーむ。基本的に外に出すって感じなのかぁ

ファンタジーの様な万能薬があれば良かったのですが実現はできないでしょう

中毒情報センターの活用と医療機関受診の判断基準

日本では、化学物質や動植物の毒による中毒について、専門家(医師、薬剤師など)が情報提供を行う「公益財団法人 日本中毒情報センター」が設置されています。

一般市民向けにも「中毒110番」として、誤飲・誤食時の対処法を電話で相談できます(情報提供は無料ですが、通話料はかかります)。

医療機関を受診すべきか迷った場合や、応急処置の方法がわからない場合は、こうした専門機関に相談するか、直ちに119番通報することが重要です。

わからなかったらすぐ電話するね!

そうですね。聞くことは恥ではありませんから。

まとめ|毒の知識で物語の深みを感じよう

『薬屋のひとりごと』は、後宮のミステリーというエンターテイメントでありながら、その根底には「毒と薬は表裏一体である」という科学的な真実が流れています。

作中で描かれる鉛毒や、現実世界で恐れられるトリカブトの毒性は、ほんの一例に過ぎません。

この記事で解説したように、銀食器の限界、鉛白による慢性中毒の症状、アコニチンの恐ろしい作用メカニズムなど、作品の描写をきっかけに現実の毒性学を知ることで、物語の深みをより一層感じられるのではないでしょうか。

毒の知識は、使い方を誤れば人を害しますが、正しく理解すれば身を守る術となります。

猫猫のように深い知識と観察眼を持ち、物事の本質を見抜くことの重要性を、この作品は教えてくれているのかもしれません。

意外と身近に毒は潜んでそうだもんねー

特に口に入れるものは気をつけたいところですね。

コメント